Prostatakarzinom (Prostatakrebs)

Auf dieser Seite finden Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Prostatakrebs: Neben allgemeinen Informationen unterstützen wir Sie mit hilfreichen Broschüren.

- Definition: Was ist ein Prostatakarzinom?

- Zahlen zum Prostatakarzinom in Deutschland

- Ursache und Risikofaktoren für das Prostatakarzinom

- Symptome eines Prostatakarzinoms

- Diagnostik des Prostatakarzinoms

- Stadieneinteilung

- Therapiemöglichkeiten und Prognose beim Prostatakrebs

- Nachsorge beim Prostatakarzinom

- Weitere Infos und Broschüren

Als Arzt oder Ärztin möchten Sie mehr erfahren?

Hier kommen Sie direkt zum Fachbereich, dort erwarten Sie unter anderem:

- Aktuelles rund um die Therapie des Prostatakarzinoms

- hilfreiche Tools für Ihren Praxisalltag

- Erfahrungsaustausch in Form von Podcasts und Videos

- Näheres zu den Produkten von Johnson & Johnson

Definition: Was ist ein Prostatakarzinom?

Das Prostatakarzinom ist der häufigste maligne Tumor des Mannes, mit einer steigenden Inzidenz mit zunehmendem Alter.1 Im frühen Stadium des Prostatakarzinoms treten meist noch keine Symptome auf, sodass es häufig nur im Rahmen der Vorsorge bei Krebsfrüherkennungsuntersuchungen entdeckt wird.1 Die genauen Ursachen für die Entstehung des Prostatakarzinoms sind noch weitgehend unbekannt, allerdings wurden verschiedene Faktoren identifiziert, die das Risiko für eine Erkrankung erhöhen können.1

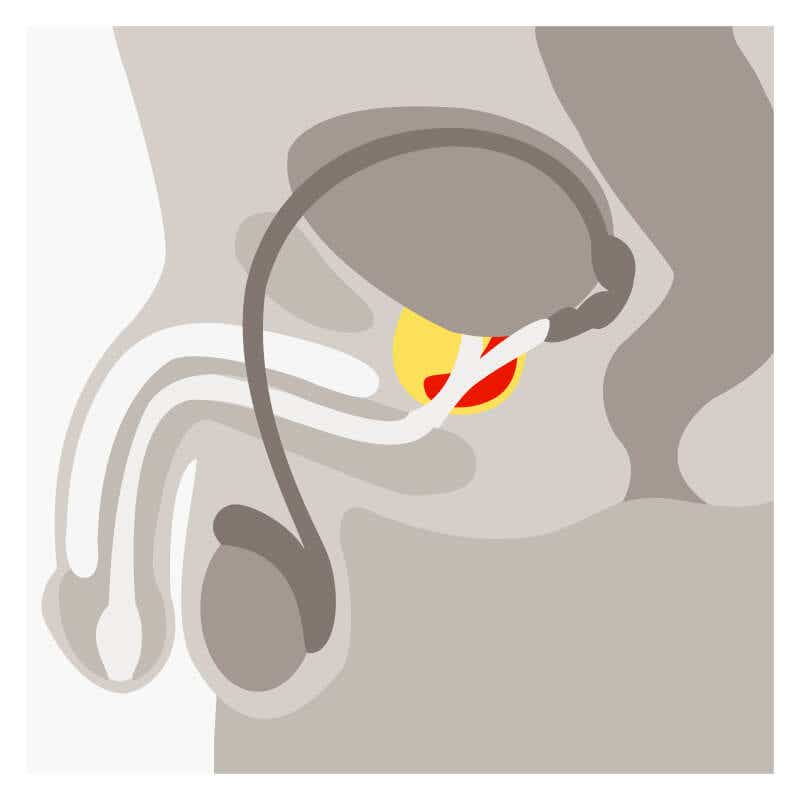

Bei einem Prostatakarzinom handelt es sich meist um ein Adenokarzinom. Der Tumor ist in etwa 85% der Fälle in der Außenzone der Prostata lokalisiert. In nur 15% der Fälle entsteht ein Prostatakarzinom in der Transitionalzone, sehr selten sind Tumoren in der Innenzone.1

Zahlen zum Prostatakarzinom in Deutschland

Das Prostatakarzinom ist mit 25,1 % aller Neuerkrankungen an Krebs die häufigste Tumorerkrankung des Mannes und die zweithäufigste Krebstodesursache bei Männern nach dem Lungenkarzinom. 2022 erkrankten in Deutschland knapp 74.900 Männer an einem Prostatakarzinom, was einer Erkrankungsrate von 108,5 Betroffenen pro 100.000 Einwohnern entspricht. Im Jahr 2023 starben 15.196 Männer an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Die altersstandardisierte Erkrankungsrate ist nach einem Anstieg Anfang der 2000er Jahre seit 2011 leicht rückläufig und verläuft in den letzten Jahren eher konstant.2,3

Das mittlere Erkrankungsalter liegt beim Prostatakarzinom bei 71 Jahren.2 Die Inzidenz nimmt mit dem Alter zu.1 Vor dem 50. Lebensjahr tritt es nur selten auf: Das Risiko für einen 35-jährigen Mann, in den nächsten 10 Jahren an einem Prostatakarzinom zu erkranken, liegt unter 0,1%. Bei einem 75-jährigen Mann liegt dieses Risiko dagegen bei etwa 7%.2

Insgesamt tragen ca. 40% der männlichen Bevölkerung das Risiko, im Laufe ihres Lebens ein Prostatakarzinom zu entwickeln, aber nur etwa 10% werden symptomatisch.4

Ursache und Risikofaktoren für das Prostatakarzinom

Die genauen Ursachen für ein Prostatakarzinom sind weitgehend unbekannt. Aber es existieren mehrere wichtige Risikofaktoren für die Entstehung der Krebserkrankung. Hauptrisikofaktor ist das Alter.2 Außerdem scheint der Wohnort eine Rolle bei der Krankheitsentstehung zu spielen, denn in Europa zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle: Für Schweden liegen altersstandardisierte Inzidenzen von 175,2 Erkrankte/100.000 Männer vor, für Griechenland 34,2 Erkrankte/100.000 Männer.4

Die weltweit höchste beschriebene Inzidenz findet sich in den USA (124,8/100.000), insbesondere bei afroamerikanischen Männern (185,4/100.000). Die Inzidenz des Prostatakarzinoms zeigt global betrachtet auch ein signifikantes Ost-West-Gefälle zugunsten des asiatischen Raumes. Diese Unterschiede werden mit unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten in den Ländern sowie sozioökonomischen Faktoren in Verbindung gebracht.4

Als weiterer Risikofaktor gilt eine positive Familienanamnese. Dabei liegt das relative Risiko bei 2,5 bis 4,3 % für Verwandte ersten Grades. Auch lokale entzündliche Prozesse gelten als Risikofaktor für die Entstehung von Prostatakrebs.4

Symptome eines Prostatakarzinoms

Im Frühstadium treten bei einem Prostatakarzinom in der Regel keine Symptome auf, was der Grund dafür ist, dass Prostatakrebs meist zufällig im Rahmen der Früherkennung entdeckt wird. Jährliche Untersuchungen zur Früherkennung von Prostatakrebs werden ab einem Alter von 45 Jahren empfohlen und von der Krankenkasse bezahlt.4

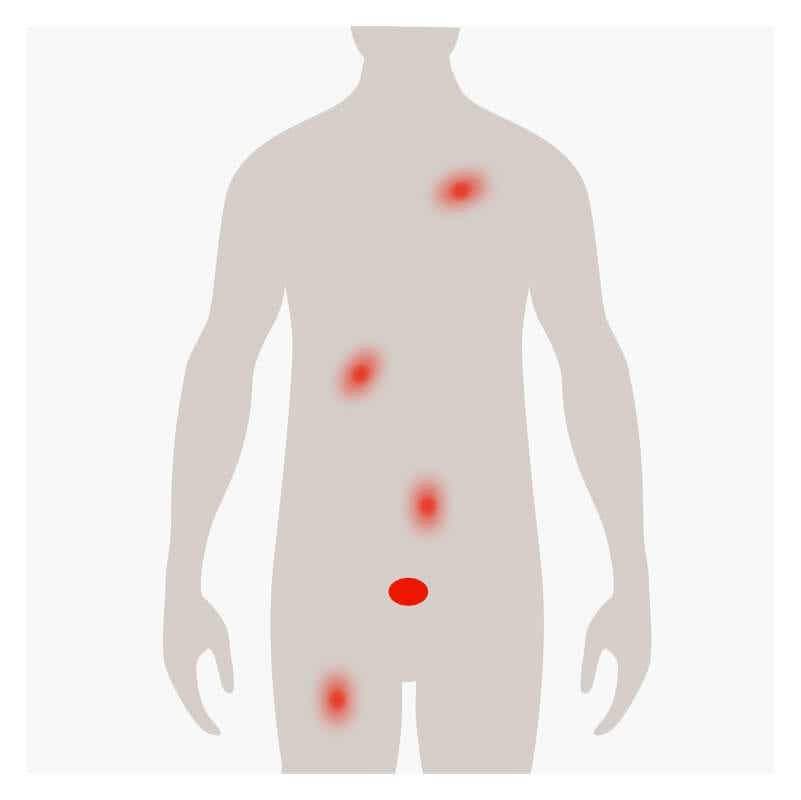

Symptome treten meist erst dann auf, wenn der Tumor so groß ist, dass er auf die Harnröhre übergreift oder wenn sich Metastasen außerhalb der Prostata, typischerweise im Knochen, gebildet haben. Folgende Beschwerden können sich zeigen:5

Diagnostik des Prostatakarzinoms

Etwa zwei Drittel aller Prostatakarzinome werden in einem frühen Stadium diagnostiziert. Da der Tumor in diesem Stadium meist noch keine Symptome verursacht, steht in Deutschland allen Männern ab 45 Jahren jährlich ein Krebsfrüherkennungsprogramm zur Verfügung, dessen Kosten von den Krankenkassen übernommen werden. Inhalt dieser Früherkennung ist neben einer Befragung zu aktuellen Beschwerden oder anderen gesundheitlichen Veränderungen eine Untersuchung des äußeren Genitals, der Leistenlymphknoten sowie eine digital-rektale Tastuntersuchung der Prostata.3

Zusätzlich ist es möglich, den Wert des prostataspezifischen Antigens (PSA) im Blut zu bestimmen. Der PSA-Test ist jedoch kein Bestandteil der gesetzlichen Früherkennung, da der Nutzen eines bevölkerungsweiten PSA-Screenings bisher nicht zweifelsfrei belegt werden konnte.3 Viele Arztpraxen bieten des PSA-Test jedoch als „individuelle Gesundheitsleistung“ (IGeL) an. Allerdings kann anhand eines PSA-Testergebnisses nur das Risiko für das Vorliegen eines Prostatakarzinoms vorhergesagt werden.4

Bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom kann die transrektale Ultraschall-Untersuchung (TRUS) als ergänzende bildgebende Methode eingesetzt werden, wenn sie den geltenden Qualitätsanforderungen genügt.4

Im Rahmen der Früherkennung soll gemäß der aktuellen S3-Leitlinie eine Prostatabiopsie bei Vorliegen von mindestens einem der folgenden Kriterien empfohlen werden:4

- kontrollierter PSA-Wert von ≥ 4 ng/ml bei der erstmaligen Früherkennungskonsultation unter Berücksichtigung von Einflussfaktoren;

- karzinomverdächtiges Ergebnis bei der digital-rektalen Untersuchung;

- auffälliger PSA-Anstieg (ohne Wechsel des Bestimmungsverfahrens).

Die Prostatabiopsie zur Entnahme von Gewebeproben sollte unter transrektaler sonografischer Kontrolle durchgeführt werden. Auffällige Areale, die palpatorisch identifiziert werden, sollten zusätzlich gezielt biopsiebasiert untersucht werden. Bei auffälligen Hinweisen in bildgebenden Verfahren (z. B. MRT) sollten suspekt erscheinende Regionen ebenfalls gezielt biopsiert werden. In der Regel werden zehn bis zwölf Zylinder mit Gewebe entnommen, um eine repräsentative Probenentnahme sicherzustellen. Um das Risiko infektiöser Komplikationen zu minimieren, sollte die Biopsie stets unter antibiotischer Prophylaxe erfolgen.4

Um das Stadium des Tumors zu bestimmen und eventuell entstandene Metastasen zu diagnostizieren, können weitere Untersuchungen folgen.

Stadieneinteilung

Das Prostatakarzinom kann in drei Stadien unterteilt werden:4

Lokal begrenztes Prostatakarzinom

Lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom

Metastasiertes Prostatakarzinom

Dabei erfolgt die Klassifikation der Ausdehnung des Primärtumors und der Metastasierung auf Basis der TNM-Klassifikation:1

- T1: klinisch nicht erkennbare Tumoren, die weder tastbar noch sichtbar sind

- T2: Tastbare, auf die Prostata beschränkte Tumoren

- T3: Tumor durchbricht tastbar die Prostatakapsel

- T4: Verwachsung mit oder Infiltration benachbarter Strukturen außer der Bläschendrüsen

- N1: Regionärer Lymphknotenbefall

- M1: Vorliegen von Fernmetastasen

Beim metastasierten Prostatakrebs haben sich Zellen des Tumors gelöst und sind über Blut oder Lymphbahnen in andere Gewebe gelangen. Zum einen können dies benachbarte (regionäre) Lymphknoten im Becken sein. Bei Fernmetastasen sind häufig die Knochen oder Lymphknoten außerhalb des Beckens betroffen.6

Für die Stadieneinteilung wird die aktuelle UICC-Klassifikation (UICC: Union Internationale Contre le Cancer) herangezogen, die als Grundlage für klinische Studien und gängige Prostatakarzinom-Leitlinien dient. Dabei werden die Stadien wie folgt zusammengefasst:4

- Lokal begrenztes Prostatakarzinom: T1-2 N0 M0

- Lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom: T3-4 N0 M0

- Fortgeschrittenes/metastasiertes Prostatakarzinom: N1 und/oder M1

Risikostratifizierung

Das lokal begrenzte Prostatakarzinom wird nach D’Amico (1998) zur Rezidivwahrscheinlichkeit in Risikogruppen unterteilt. Dabei wird neben dem PSA-Wert und dem Tumorstadium auch der Gleason-Score herangezogen. Bei diesem handelt es sich um einen prognostischen Parameter, der auf der histologischen Beurteilung der Drüsenmorphologie der Prostata beruht:4

- Niedriges Risiko: PSA ≤10 ng/ml, Gleason-Score 6, cT 1c/2a

- Mittleres Risiko: PSA >10–20 ng/ml, Gleason-Score 7, cT 2b

- Hohes Risiko: PSA >20 ng/ml, Gleason-Score ≥8, cT 2c

Diese Einteilung, basierend auf PSA-Wert, Gleason-Score und T-Kategorie, bildet die Grundlage vieler Studien und Nomogramme.

Therapiemöglichkeiten und Prognose beim Prostatakrebs

Die aktuelle S3-Leitlinie Prostatakarzinom ist eine evidenzbasierte, interdisziplinäre Handlungsempfehlung zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Prostatakrebses, und wurde im Mai 2024 herausgegeben.

Zur Behandlung des Prostatakarzinoms stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Welche Therapie im Einzelfall die richtige ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend für die Auswahl der Behandlung sind beispielsweise das Stadium der Erkrankung, das Progressionsrisiko, eine möglicherweise eingeschränkte Lebenserwartung durch Alter oder Komorbiditäten und natürlich auch der Wunsch des Patienten.4

1. Lokal und lokal fortgeschrittener Prostatakrebs

Beim lokalen und lokal fortgeschrittenen, nicht-metastasierten Prostatakarzinom stehen zwei kurative Therapieoptionen zur Verfügung: die radikale Prostatektomie und die perkutane Strahlentherapie. Zudem kann im frühen Stadium der Erkrankung eine präzise Strahlentherapie von innerhalb des Körpers mit geringer Dosierung (Brachytherapie) durchgeführt werden. Bei einigen Patienten kann außerdem eine Lymphadenektomie oder eine adjuvante perkutane Strahlentherapie sinnvoll sein. Darüber hinaus gibt es für Patienten mit niedrigem Risiko auch die Option zunächst mit der Behandlung abzuwarten und den Tumor engmaschig zu überwachen. (Active Surveillance).4

Die aktive Überwachung (englisch: „active surveillance“) ist eine Behandlungsstrategie für Männer mit Prostatakrebs im Frühstadium. Ob sie infrage kommt, hängt von Faktoren wie Alter, Begleiterkrankungen und allgemeinem Gesundheitszustand ab. Dabei wird zunächst auf eine Behandlung wie Operation oder Strahlentherapie verzichtet, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Stattdessen wird der Tumor regelmäßig kontrolliert, um Veränderungen in seinem Wachstum oder seinen Eigenschaften frühzeitig zu erkennen.7

Der Krankheitsverlauf zeichnet sich dadurch aus, dass auf Krankheitsschübe Phasen der Remission folgen.

Eine Prostata-Operation ist eine Option für Männer, bei denen Prostatakrebs früh erkannt wurde und der Tumor noch auf das Gewebe der Prostata beschränkt ist, ohne die Kapsel zu durchbrechen oder zu streuen. Bei der radikalen Prostatektomie wird die gesamte Prostata samt Tumor entfernt, meist mithilfe eines Operationsroboters, der das Team aus Ärzt:innen unterstützt. Die Operation bietet die Chance auf Heilung, birgt jedoch Risiken wie vorübergehende Inkontinenz und erektile Dysfunktion, die viele Patienten stark belasten.8

Sie ist eine Therapieoption für Männer mit lokal begrenztem Prostatakrebs, unabhängig von der Risikogruppe. In diesem Stadium hat der Krebs noch keine Metastasen gebildet, und die Heilungschancen stehen gut. Auch bei lokal fortgeschrittenem Prostatakrebs, bei dem sich der Tumor bereits ausgebreitet hat, wird Bestrahlung oft eingesetzt, meist in Kombination mit Medikamenten zur Hormontherapie. Die Bestrahlung erfolgt von außen („perkutan“) und wird über mehrere Wochen in kleinen Dosen verabreicht, um die Krebszellen gezielt zu zerstören.9

Die Brachytherapie ist eine besondere Form der Strahlentherapie, bei der die Bestrahlung von innen erfolgt. Dabei kommen zwei Varianten zum Einsatz: die HDR-Brachytherapie (High-Dose-Rate) mit hohen Strahlendosen und die LDR-Brachytherapie (Low-Dose-Rate) mit niedrigen Strahlendosen. Als Strahlenquellen dienen kleine, radioaktive Metallkapseln („Seeds“), die etwa reiskorngroß sind. Diese werden während eines kurzen Eingriffs in den Tumor oder das umliegende Gewebe eingesetzt, wo sie Strahlung abgeben, um die Krebszellen zu zerstören. Ob eine Brachytherapie geeignet ist, hängt davon ab, ob der Tumor lokal begrenzt ist und wie sein Risikoprofil bewertet wird.10

Das abwartende Beobachten (engl. „watchful waiting“) ist eine Behandlungsstrategie, bei der Prostatakrebs nur behandelt wird, wenn Symptome auftreten. Sie wird häufig bei älteren Männern oder solchen mit zusätzlichen Erkrankungen angewendet. Der Krebs wird dabei etwa alle sechs Monate kontrolliert und bei Bedarf erfolgt eine Behandlung, meist mit einer Hormontherapie. Im Fokus steht dabei nicht die Heilung des Krebses, sondern das Ziel, sein Fortschreiten zu verzögern und die Lebensqualität zu erhalten.8

2. Metastasierter Prostatakrebs

Bei Patienten mit einem metastasierten Prostatakarzinom stehen grundsätzlich eine Hormontherapie bzw. eine kombinierte Hormon-Chemotherapie zur Verfügung. Die zur Verfügung stehenden Therapieoptionen variieren je nachdem, ob ein metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom (mHSPC) oder ein kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC) vorliegt. Zusätzlich können Behandlungsmaßnahmen bei Beschwerden zur Symptomlinderung eingesetzt werden (z.B. Bestrahlung von Knochenmetastasen).4

Die Standardbehandlung besteht in der Androgendeprivationstherapie (ADT). Die ADT bildet die Basis der Behandlung und kann entweder chirurgisch durch bilaterale Orchiektomie oder medikamentös mittels Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)-Agonisten oder -Antagonisten durchgeführt werden. Ziel ist die Reduktion des Testosteronspiegels, um das Tumorwachstum zu hemmen. Aktuelle Leitlinien empfehlen die Kombination der ADT mit weiteren systemischen Therapien, zum Beispiel Chemotherapie oder neuen Hormontherapien (NHT).4

Beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC) wird die Androgendeprivationstherapie (ADT) trotz Kastrationsresistenz fortgeführt, oft auch in Kombination mit neuen Hormontherapien. Zusätzlich zu den Hormontherapien kommen auch Optionen zum Einsatz, die zytotoxisch wirken. Hierzu zählen Chemotherapien, PARP-Inhibitoren, Radioliganden und Bestrahlung.4

Die lokale perkutane Strahlentherapie wird eingesetzt, wenn einzelne Knochenmetastasen nachgewiesen sind. Sie kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn:4

- ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche besteht,

- starke Knochenschmerzen vorliegen,

- der Knochen durch eine Operation stabilisiert wurde

- oder drohende Schäden wie Querschnittslähmung oder Nervenschäden durch Druck der Metastasen abgewendet werden müssen.

Die Therapie zeigt schnell Wirkung und die meisten Patienten erleben innerhalb weniger Tage eine Schmerzlinderung.11

Prognose

Verlauf, Prognose und Heilungschancen beim Prostatakarzinom sind individuell verschieden und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Insgesamt geht man von einer relativen 5-Jahres-Überlebensrate von 91% aus, nach 10 Jahren leben noch 89% der Patienten.3

Im frühen Stadium ist die Prognose sehr gut und man kann von einer 10-Jahres-Überlebensrate von fast 100% ausgehen. Bei Vorliegen von Fernmetastasen ist die Prognose deutlich schlechter. Hier geht man von einer 5-Jahres-Überlebensrate von 30% und einer 10-Jahres-Überlebensrate von 20% aus.1

Im metastasierten Stadium ist eine Heilung in der Regel nicht möglich. Die Therapie zielt darauf ab, das Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern.6

Nachsorge beim Prostatakarzinom

Nach Abschluss der kurativ intendierten Behandlung des Prostatakarzinoms beginnt die wichtige Phase der Nachsorge. Sie hat zwei zentrale Ziele: Zum einen soll ein mögliches Wiederauftreten der Krebserkrankung (Rezidiv) frühzeitig erkannt werden, zum anderen geht es darum, Begleit- und Folgeerkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln. Dies können zum Beispiel Harnstörungen, Schwellungen der Unterschenkel, Thrombosen oder Entzündungen des Enddarms sein, die durch Operationen oder Bestrahlungen entstehen können. Darüber hinaus ist die Nachsorge ein wichtiger Bestandteil der Unterstützung für Betroffene. Sie hilft, physische Beschwerden zu lindern, psychische Belastungen zu bewältigen und soziale Probleme anzugehen, die durch die Erkrankung und ihre Behandlung entstehen. Die Nachsorge beginnt spätestens drei Monate nach der Therapie. Untersuchungen erfolgen in den ersten zwei Jahren alle drei Monate, im dritten und vierten Jahr halbjährlich und danach jährlich. Ein zentraler Punkt ist die Kontrolle des PSA-Wertes: Nach einer Operation sollte er unter der Nachweisgrenze liegen, während er nach einer Bestrahlung auf ein niedriges Niveau („Nadir“) absinkt – was allerdings mehrere Monate dauern kann.12

Weitere Infos und Broschüren

Hier kommen Sie direkt zum Fachbereich, dort erwarten Sie unter anderem:

- Aktuelles rund um die Therapie des Prostatakarzinoms

- hilfreiche Tools für Ihren Praxisalltag

- Erfahrungsaustausch in Form von Podcasts und Videos

- Näheres zu den Produkten von Johnson & Johnson

Als Arzt:innen stehen Ihnen viele Videos und Podcasts rund um die Therapie des Prostatakarzinoms zur Verfügung. Auf Sie warten unter anderem Studienzusammenfassungen und der Austausch zwischen Expert:innen auf dem Gebiet.

Informationsportal für Patienten & Angehörige auf der J&J withMe

Tipps für den Alltag und Informationen über Ursachen der Erkrankung sowie Behandlungsmöglichkeiten des metastasierten Prostatakarzinoms

Mit der kompakten Informationsbroschüre werden Indikation und Therapie mit hilfreichen Infografiken und kurzen Texten schnell und einfach erklärt.

Tipps für den Alltag und Informationen über die Ursachen der Erkrankung sowie Behandlungs-möglichkeiten des lokal begrenzten Prostatakarzinoms

Tipps für den Alltag zur Unterstzützung eines Patienten mit lokal begrenztem Prostatakarzinom

Unser Angebot erfüllt die afgis-Transparenzkriterien.

Die afgis-Zertifizierung steht für hochwertige Gesundheitsinformationen im Internet. Die Prüfung durch insgesamt zehn umfangreiche Kriterien bestätigt, dass die J&J Medical Cloud den medizinischen Fachkreis über gesundheitsrelevante Themen in seriöser, aktueller und qualitätsgesicherter Weise informiert.

EM-148885

Referenzen

- AMBOSS - Fachwissen für Mediziner: Prostatakarzinom. Abrufbar unter: https://www.amboss.com/de/wissen/Prostatakarzinom (Letzter Zugriff am 16.01.2025).

- Krebs in Deutschland für 2019/2020 Robert Koch-Institut, Berlin 2019. Abrufbar unter: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutschland/krebs_in_deutschland_2023.pdf?__blob=publicationFile (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Zentrum für Krebsregisterdaten: Prostatakrebs (Prostatakarzinom). Abrufbar unter: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Prostatakrebs/prostatakrebs_node.html (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Prostatakarzinom. Version 7.0, Mai 2024 (Langversion). AWMF-Registernummer: 043/022OL. Abrufbar unter https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/Prostatatkarzinom/Version_7/LL_Prostatakarzinom_Langversion_7.0.pdf (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Deutsche Krebsgesellschaft: Onko Internetportal. Prostatakrebs – Symptome. Abrufbar unter: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/prostatakrebs/symptome.html (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Krebsinformationsdienst: Prostatakrebs: lokal fortgeschritten oder mit Metastasen. Abrufbar unter: https://www.krebsinformationsdienst.de/prostatakrebs/fortgeschritten-metastasiert (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Prostatahilfe Deutschland: Prostata-News. Aktive Überwachung bei Prostatakrebs. Abrufbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/prostatakrebs-aktive-ueberwachung-active-surveillance (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Prostatahilfe Deutschland: Wissen. Prostatakrebs: Welche Behandlung ist für mich geeignet? Abrufbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-wissen/prostatakrebs-therapien#row_965_26 (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Prostatahilfe Deutschland: Prostata-News. Strahlentherapie bei Prostatakrebs: Bestrahlung von außen. Abrufbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/strahlentherapie-bei-prostatakrebs-bestrahlung-von-aussen (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Prostatahilfe Deutschland: Prostata-News. Brachytherapie bei Prostatakrebs: Bestrahlung von innen. Abrufbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/brachytherapie-bei-prostatakrebs-bestrahlung-von-innen (Letzter Zugriff 27.03.2025).

- Prostatahilfe Deutschland: Prostata-News. Knochenmetastasen bei Prostatakrebs - Symptome und Behandlungen. Abrufbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/knochenmetastasen-prostatakrebs (Letzter Zugriff am 27.03.2025).

- Deutsche Krebsgesellschaft: Onko Internetportal. Prostatakrebs - Nachsorge und Rehabilitation. Abrufbar unter: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/prostatakrebs/nachsorge-und-rehabilitation.html (Letzter Zugriff am 27.03.2025).