Behandlung der PAH

Wissenswertes zu möglichen Therapieoptionen und weiteren Maßnahmen

Was ist das Therapieziel bei pulmonal arterieller Hypertonie (PAH)?

PAH ist eine schwerwiegende und progressive Erkrankung. Obwohl eine Heilung bisher nicht möglich ist, haben neue Therapiemöglichkeiten und Behandlungsstrategien der letzten Jahre zu einer Verbesserung der Prognose geführt.1 Generell wird eine PAH neben der Beachtung allgemeiner Maßnahmen medikamentös behandelt. Neben supportiven Behandlungsmöglichkeiten wie Gerinnungshemmern, Medikamenten zur Entlastung des rechten Herzens und entwässernden Medikamenten stehen bei PAH Substanzen mit direkter Wirkung auf die Lungengefäße zur Verfügung.2

Therapieziel ist das Erreichen eines geringen Risikostatus

Die Prognose der PAH kann anhand von verschiedenen klinischen, funktionellen, biochemischen, echokardiografischen und hämodynamischen Parametern abgeschätzt werden. Dabei werden die Patient:innen basierend auf diesen Parametern in 3 Risikokategorien (niedriges, mittleres und hohes Risiko in Bezug auf die 1-Jahres-Mortalität) eingeteilt. Da PAH eine progressive Erkrankung ist, sollte das Therapieziel das Erreichen bzw. Aufrechterhalten eines geringen Risikostatus mithilfe einer optimierten medikamentösen Therapie sein.2

Lesen Sie hier mehr zur Abschätzung der Prognose bei PAH mit Hilfe der Risikostratifizierung.

Spezifische medikamentöse Therapieoptionen bei PAH

Spezifische medikamentöse Therapie bei PAH

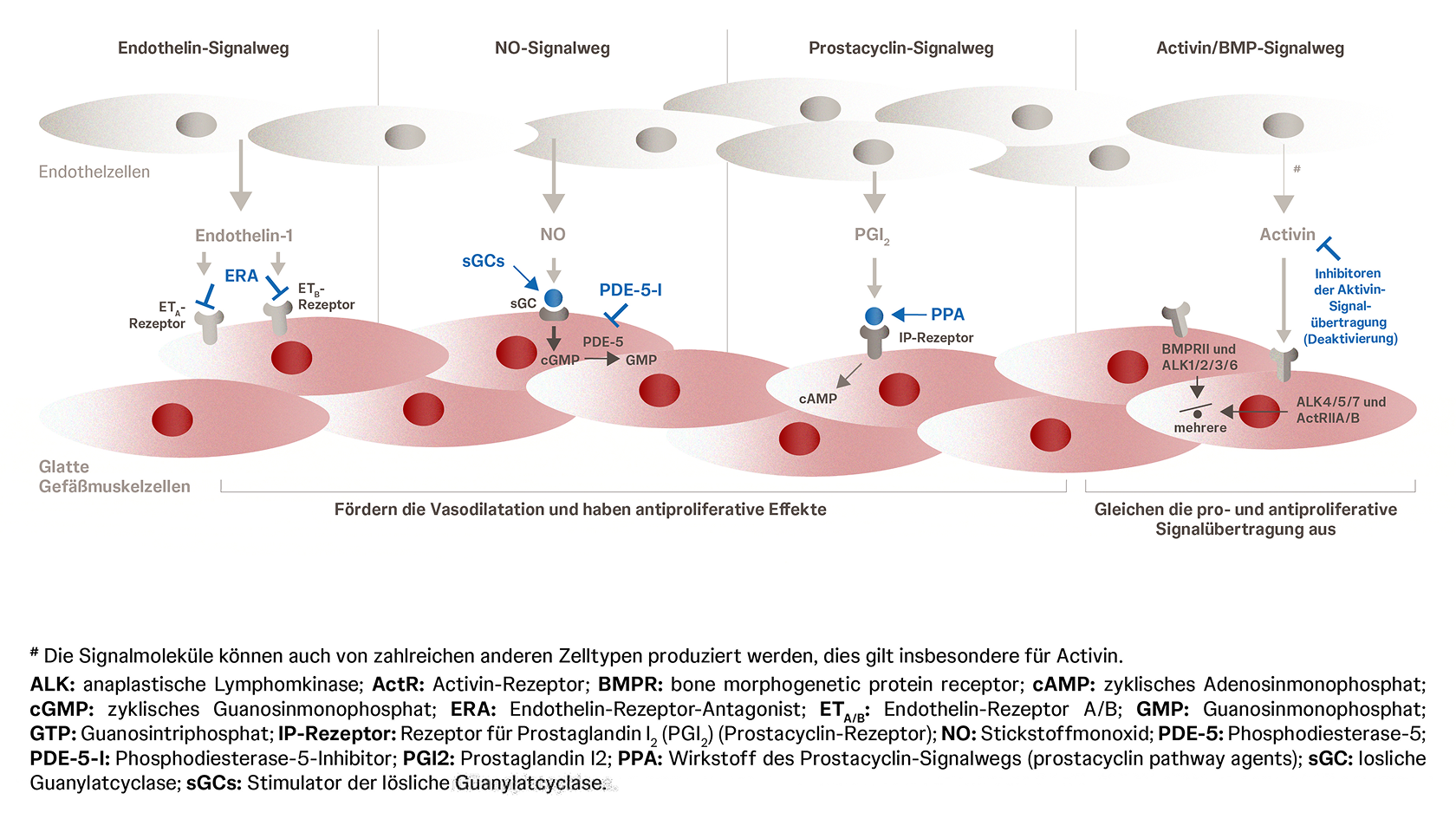

Endothelin-Rezeptor-Antagonisten

Phosphodiesterase (PDE)-5-Inhibitoren

Stickstoffmonoxid (NO) ist ein Signalmolekül in den Zellen der glatten Muskulatur, das über die Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase die Bildung des Botenstoffes cGMP auslöst und damit eine Erweiterung der Blutgefäße bewirkt. cGMP wird durch das Enzym PDE-5 wieder abgebaut. Bei Patient:innen mit PAH ist die NO-Synthese reduziert. PDE-5-Hemmer verhindern den Abbau von cGMP und wirken damit gefäßerweiternd.3

Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase (sGC-Stimulatoren)

Stickstoffmonoxid (NO) ist ein Signalmolekül in den Zellen der glatten Muskulatur, das über die Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase (sGC) die Bildung des Botenstoffes cGMP auslöst und damit eine Erweiterung der Blutgefäße bewirkt. Bei Patient:innen mit PAH ist die NO-Synthese reduziert. sGC-Stimulatoren sind Substanzen, die die sGC stimulieren und somit den NO-Signalweg auslösen und die Blutgefäße erweitern.3

Prostacyclin-Analoga/IP-Rezeptor-Agonisten

Prostacyclin ist eine gefäßerweiternde Substanz, die natürlicherweise im Körper vorkommt. Durch Bindung an die sogenannten IP-Rezeptoren wird der Prostacyclin-Signalweg ausgelöst und als Folge eine Gefäßerweiterung stimuliert.3 Bei Patient:innen mit PAH ist die Konzentration von Prostacyclin im Körper erniedrigt.2 Dies kann die Ursache für eine Verengung der Blutgefäße in der Lunge sein. Prostacyclin bzw. Prostacyclin-Analoga erweitern die Gefäße.3 Es steht außerdem ein selektiver IP-Rezeptor-Agonist zur Verfügung, eine Substanz, die eine ähnliche Wirkungsweise wie Prostacyclin hat, sich aber chemisch und pharmakologisch von ihr unterscheidet.2

Activin-Signalweg-Inhibitoren

Mitglieder der Superfamilie der transformierenden Wachstumsfaktoren-ß, wie unter anderem Activin, spielen eine wichtige Rolle bei vielfältigen Funktionen der Zelle. Ein Activin-Signalweg-Inhibitor kann als Ligandenfalle für Activin dienen.3 Dies trägt dazu bei, pro- und antiproliferative Signale wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was zahlreiche nachgelagerte Effekte hat.3

Kalzium-Antagonisten

Eine kleine Gruppe der IPAH-Patient:innen (< 10 %) zeigt ein langfristiges Ansprechen auf Kalzium-Antagonisten in hoher Dosierung.3 Dies muss zuvor bei einer Rechtsherzkatheteruntersuchung festgestellt werden (Vasoreaktivitätstest) und engmaschig überprüft werden.2

Supportive Therapieoptionen bei PAH

Gerinnungshemmer

Bei pulmonal arterieller Hypertonie liegt eine erhöhte Neigung zur Blutgerinnselbildung in den Lungengefäßen vor, sodass im Einzelfall erwogen werden muss, ob die Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten erforderlich ist.2

Entwässernde Medikamente (Diuretika)

Bei einer Überlastung des rechten Herzens kommt es zu einem Rückstau von Flüssigkeit in den Körper, da das Herz nicht mehr in der Lage ist, das gesamte Blutvolumen zu pumpen. Diuretika schwemmen die angesammelte Flüssigkeit aus dem Gewebe aus und führen zu einer vermehrten Wasserausscheidung über die Nieren.2

Sauerstoff

Eine Behandlung mit Sauerstoff führt bei PAH-Patient:innen in der Regel zwar nicht zu einer relevanten Drucksenkung im Lungenkreislauf, kann jedoch das Allgemeinbefinden bessern. Die Gabe von Sauerstoff sollte in Betracht gezogen werden, wenn der Sauerstoff-Partialdruck im Blut dauerhaft niedrig ist (< 60 mmHg).2

Eisensubstitution

Eisenmangel ist ein häufiges Phänomen bei pulmonal arterieller Hypertonie, daher sollte der Eisenwert regelmäßig überprüft und bei Eisenmangel eine Substitutionstherapie in Betracht gezogen werden.2

Kardiovaskuläre Medikamente

Nutzen und Sicherheit von Medikamenten für kardiovaskuläre Erkrankungen wurden bei PAH-Patient:innen nicht in klinischen Studien untersucht. Auch die Wirksamkeit von Digoxin/Digitoxin ist bei PAH nicht belegt, obwohl diese Medikamente zur Verlangsamung der Herzfrequenz bei PAH-Patient:innen mit Vorhoftachyarrhythmien verabreicht werden können.2

Wann sollte eine Lungentransplantation bei pulmonal arterieller Hypertonie erwogen werden?

Obwohl die zielgerichteten Behandlungsoptionen und Therapiestrategien die Notwendigkeit einer Lungentransplantation reduziert und zeitlich verzögert haben, ist diese immer noch eine Option nach Versagen der medikamentösen Therapie. Bei unzureichendem klinischen Ansprechen auf die maximale medikamentöse Therapie wird daher die Listung zur Lungentransplantation empfohlen.2

Allgemeine Maßnahmen bei pulmonal arterieller Hypertonie (PAH)

Körperliche Betätigung2

Ein unter ärztlicher Kontrolle angeleitetes dosiertes Ausdauertraining kann die körperliche Belastbarkeit und die Lebensqualität positiv beeinflussen.

Infektionsprävention2

Bei Patient:innen mit pulmonal arterieller Hypertonie wird eine SARS-CoV-2-, Influenza- und Pneumokokken-Immunisierung empfohlen.

Familienplanung2

Eine Schwangerschaft sollte im Allgemeinen vermieden werden.

Operationen2

Bei Eingriffen, die eine Anästhesie erfordern, sollte eine multidisziplinäre Konsultation in einem PH-Zentrum zur Bewertung von Risiko und Nutzen in Betracht gezogen werden.

Psychosoziale Unterstützung2

Psychologische Betreuung bei Depressionen und Angststörungen empfohlen.

Reisen2

Für Patient:innen, die Sauerstoff verwenden oder deren arterieller Sauerstoffpartialdruck auf Meereshöhe weniger als 8 kPa (60 mmHg) beträgt, ist eine Sauerstoffgabe während des Fluges empfohlen.2

Das könnte Sie auch interessieren:

Hier finden Sie interessante aktuelle Fachbeiträge zu unterschiedlichen Themen.

Prof. Ralf Ewert, PD Dr. Hans Klose und Prof. Dr. Dirk Skowasch tauschen sich zum Thema pulmonal arterielle Hypertonie aus.

Bestimmte Vorerkrankungen wie unter anderem Kollagenosen oder angeborene Herzfehler stellen Risikofaktoren für die Entstehung einer PAH dar.

Quellen

- Benza RL et al. Chest 2012; 142: 448–456.

Humbert M et al. Eur Heart J 2022; 43(38): 3618–3731.

Chin KM et al. Eur Respir J 2024; 64(4): 2401325.

Zuletzt geändert am: 11.06.2025

Unser Angebot erfüllt die afgis-Transparenzkriterien.

Die afgis-Zertifizierung steht für hochwertige Gesundheitsinformationen im Internet. Die Prüfung durch insgesamt zehn umfangreiche Kriterien bestätigt, dass die J&J Medical Cloud den medizinischen Fachkreis über gesundheitsrelevante Themen in seriöser, aktueller und qualitätsgesicherter Weise informiert.

EM-148885