PAH im Fachbereich

Wissenswertes zu den Aufgabenbereichen der unterschiedlichen Fachbereiche

Bei PAH ist interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt

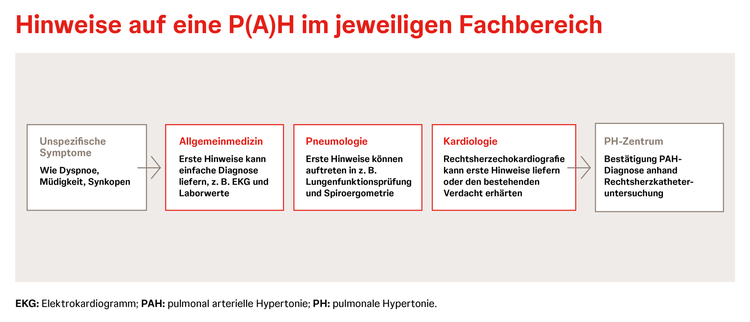

Unspezifische Symptome und das relativ seltene Auftreten der Erkrankung sind unter anderem der Grund dafür, dass die Diagnose der pulmonalen Hypertonie (PH) und pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH) in jedem 5. Fall immer noch erst nach 3 Jahren oder länger gestellt wird.1 Eine gute interdisziplinäre Vernetzung zwischen verschieden Fachbereichen ist dabei der Schlüssel für eine rechtzeitige Diagnose. Der Weg und der Fachbereich, der den entscheidenden Hinweis auf die Diagnose bringt, können unterschiedlich sein. Erste Hinweise auf eine P(A)H können sich zwar in verschiedenen Diagnostikmethoden verbergen, aber oft ergibt erst das Gesamtbild einen klaren Verdacht.

Warum der Gedanke zählt

Eine große Herausforderung bei P(A)H ist, dass diese im Vergleich zu anderen pneumologischen oder kardiologischen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Asthma, COPD oder koronare Herzerkrankungen, seltener auftritt. Deshalb ist ein entscheidender Punkt, überhaupt erst mal an P(A)H zu denken.

Sie sind gefragt!

Diese Seite soll Ihnen einen Überblick geben, wo Sie in Ihrem Fachbereich Hinweise auf P(A)H entdecken können, welche Methoden in anderen Fachbereichen eine Rolle spielen und was bei einem Verdacht auf P(A)H die nächsten Schritte sind.

Hausärztliche/internistische Praxis

Punkte, auf die man in der allgemeinmedizinischen Praxis achten kann

Der allgemeinmedizinische Fachbereich nimmt eine wichtige Position ein: Oft stellen sich Patient:innen mit unspezifischen Symptomen zunächst bei ihren Hausärzt:innen vor. Risikopatient:innen sind vielleicht regelmäßig zu Untersuchungen da und generell liegt oft ein umfassendes Bild von Patient:innen vor.

Welche Symptome sind Warnzeichen?

Die Symptome bei P(A)H sind leider – und insbesondere in frühen Stadien – sehr unspezifisch. Das Leitsymptom bei P(A)H ist Dyspnoe. Weitere Symptome sind unter anderem Schwäche und Schwindel. Typischerweise kommen Synkopen hinzu.2 Weiteres zu den typischen Symptomen bei P(A)H.

Wie sieht der:die typische P(A)H-Patient:in aus?

P(A)H kann jeden treffen – deshalb ist es schwer, „typische“ PAH-Patient:innen zu definieren. Schwedische Registerdaten zeigen für idiopathische PAH zum Beispiel ein medianes Alter von 68 Jahren. Etwa ein Drittel dieser Patient:innen hatte 2 Komorbiditäten oder mehr (z. B. Diabetes oder kardiovaskuläre Erkrankungen).3 Mehr zu den Charakteristika von PAH-Patient:innen.

Wer hat ein erhöhtes Risiko für P(A)H?

Verschiedene Risikofaktoren sind mit einer erhöhten Prävalenz für eine PAH assoziiert.4 Dazu zählen neben einer HIV-Infektion, angeborenen Herzfehlern und Lebererkrankungen auch Autoimmunerkrankungen wie systemische Sklerose (aus der Gruppe der Bindegewebserkrankungen).4 Informieren Sie sich hier ausführlich zu den einzelnen Risikogruppen.

Welche Diagnosemethoden bringen ersten Aufschluss?

Mit einfacher Diagnostik kann der Weg zur Diagnose oft entscheidend verkürzt werden. Dem Elektrokardiogramm (EKG) kommt dabei besondere Bedeutung zu: Sofern hier eine Rechtsachsenverschiebung nachgewiesen wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer P(A)H.5 Das Fehlen einer Rechtachsenverschiebung im EKG schließt eine PAH allerdings nicht aus.4 In diesem Fall sind weitere diagnostische Parameter wie beispielsweise die Bestimmung des NT-proBNP-Wertes (N-terminales pro-B-Typ-natriuretisches Peptid) notwendig, um das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer PAH weiter einschätzen zu können.4 Mehr zu den Diagnostikmethoden in der PAH.

An welche Fachärzt:innen sollte die Überweisung erfolgen?

Bei Verdacht auf PAH kann die Überweisung in die Kardiologie für eine Rechtsherzechokardiografie Aufschluss bringen. Anhand der Echokardiografie kann oft entschieden werden, ob eine Überweisung ins PH-Zentrum für eine Rechtsherzkatheteruntersuchung sinnvoll ist.4 Hier finden Sie Informationen zu kardiologischen Anzeichen für eine PAH.

Kardiologischer oder pneumologischer Bericht – was lässt sich daraus ableiten?

Oft setzt sich das Gesamtbild „Diagnose PAH“ aus vielen Einzelergebnissen der verschiedenen Fachdisziplinen zusammen. Einzelne Untersuchungsergebnisse können daher zwar ein Hinweis auf eine PAH sein, werden aber vielleicht nicht unbedingt mit PAH in Verbindung gebracht. Aus kardiologischen oder pneumologischen Untersuchungen lassen sich hier ggf. Hinweise ableiten – insbesondere wenn diese bei Ihnen zusammenlaufen. Wichtig ist auch, dass negative Untersuchungsergebnisse nicht bedeuten, dass keine PAH vorliegt. Eine normale Lungenfunktion oder das Fehlen einer Rechtsachsenverschiebung im EKG schließt eine PAH z. B. nicht aus.4

Pneumologie

Punkte, auf die man in der Pneumologie achten kann

Das Leitsymptom bei P(A)H ist Dyspnoe, daher besitzt auch die Pneumologie bei der PAH-Diagnose einen hohen Stellenwert.2 Häufig werden Patient:innen mit Dyspnoe in die pneumologische Praxis überwiesen. Ihre Fachkenntnis hilft dabei, häufige Krankheitsbilder wie Asthma oder COPD schnell auszuschließen und bei unklarer Dyspnoe auf die Anzeichen für PAH zu achten.

Welche Symptome treten bei PAH auf?

Besonders in frühen Stadien sind die Symptome bei P(A)H sehr unspezifisch. Neben dem Leitsymptom Dyspnoe treten anfangs häufig Symptome wie Schwäche und Schwindel auf, die auch auf viele andere pneumologische Erkrankungen hindeuten können (wie z. B. Asthma oder COPD). Typischerweise kommen Synkopen hinzu.2 Mehr zu den Symptomen bei P(A)H.

Wie sieht der:die typische P(A)H-Patient:in aus?

P(A)H kann prinzipiell jeden treffen. Während das mediane Alter für idiopathische PAH laut NIH-Register in den 1980er-Jahren noch mit 36 Jahren angegeben wurde, so liegt dieses gemäß aktuelleren schwedischen Registerdaten bei 68 Jahren. In vielen Fällen treten auch Diabetes oder kardiovaskuläre Erkrankungen als Komorbiditäten auf.3, 6 Lesen Sie hier mehr zu den Charakteristika von PAH-Patient:innen.

Wer hat ein erhöhtes Risiko für P(A)H?

Verschiedene Risikofaktoren wie eine HIV-Infektion, angeborene Herzfehler, Lebererkrankungen oder Autoimmunerkrankungen wie systemische Sklerose sind mit einer erhöhten PAH-Prävalenz assoziiert.4 Insbesondere bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern oder systemischer Sklerose sollten Sie daher PAH stets als mögliche Ursache für unklare Dyspnoe in Betracht ziehen.4 Hier können Sie sich ausführlich zu den einzelnen Risikogruppen informieren.

Überweisung von der hausärztlichen Praxis mit Verdacht auf P(A)H – wie geht es weiter?

Lungenfunktion, Blutgasanalyse und Spiroergometrie können weitere Hinweise auf eine P(A)H liefern. Erhärtet sich der Verdacht, ist eine Überweisung in die Kardiologie zur Rechtsherzechokardiografie sinnvoll. Dabei sollte immer bedacht werden, dass eine normale Lungenfunktion eine PAH nicht ausschließt.4 Erfahren Sie hier mehr zu den pulmologischen Anzeichen für PAH.

Was zeigt sich in der Lungenfunktion/Spiroergometrie?

Besonders in der Spiroergometrie zeigen sich oft Hinweise auf eine P(A)H. Während die Lungenfunktion häufig normal oder nur leicht eingeschränkt ist, findet man hier in der 9-Felder-Grafik nach Wasserman Anzeichen wie eine Effizienz der Atmung, die sich nicht mehr steigern lässt, oder ein steilerer Anstieg der Herzfrequenz unter höherer Belastung, als man erwarten würde.7 Mehr zur Diagnostik mittels Spiroergometrie.

Wann ist die Überweisung in die Kardiologie sinnvoll?

Bei Verdacht auf PAH oder unschlüssigen Untersuchungsergebnissen kann die Überweisung in die Kardiologie für eine Rechtsherzechokardiografie sinnvoll sein. Oft zeigen sich dort weitere Hinweise auf eine P(A)H und es kann eine Überweisung ins PH-Zentrum für eine Rechtsherzkatheteruntersuchung eingeleitet werden.4 Hier finden Sie Information zu kardiologischen Anzeichen für eine PAH.

Allgemeinmedizinischer oder kardiologischer Bericht – was lässt sich daraus ableiten?

Die Diagnose bei PAH erfolgt oft erst nach Sichtung vieler Untersuchungsergebnisse, weil diese häufig erst das Gesamtbild ergeben. Einzelne Untersuchungsergebnisse können daher zwar ein Hinweis auf PAH sein, werden aber vielleicht nicht unbedingt mit PAH in Verbindung gebracht. Aus kardiologischen oder hausärztlichen Untersuchungen lassen sich hier ggf. Hinweise ableiten, die beispielsweise in Zusammenhang mit einer Spiroergometrie den Verdacht erhärten.

Kardiologie

Punkte, auf die man in der Kardiologie achten kann

Die Rechtsherzechokardiografie ist die wichtigste nicht-invasive Untersuchung in der PAH-Diagnostik.2 Sie hilft, das Risiko für das Vorliegen einer PAH einzuschätzen und zu entscheiden, ob eine Rechtsherzkatheteruntersuchung sinnvoll ist. Die Kardiologie kann die Diagnose einer PAH daher oft deutlich vorantreiben und das Gesamtbild vieler kleiner Hinweise zusammensetzen.

Welche Symptome sind Warnzeichen?

Unspezifische Symptome wie unklare Dyspnoe, Schwäche, Schwindel und im fortgeschrittenen Stadium auch Synkopen können auf eine PAH hindeuten, die mit einer Rechtsherzechokardiografie abgeklärt werden sollte.2 Mehr zu den Symptomen bei P(A)H.

Wie sieht der:die typische PAH-Patient:in aus?

P(A)H kann prinzipiell jeden treffen. Das mediane Alter für idiopathische PAH wird laut schwedischer Registerdaten mit 68 Jahren angegeben. In vielen Fällen treten kardiovaskuläre Erkrankungen als Komorbiditäten auf.3, 6 Lesen Sie hier mehr zu den Charakteristika von PAH-Patient:innen.

Wer hat ein erhöhtes Risiko für P(A)H?

PAH ist eine schwerwiegende Folgeerkrankung bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern (EMAH), die auch auftreten kann, wenn der Herzfehler korrigiert wurde. Bis zu 10 % der EMEA entwickeln eine PAH, die mit einer erheblichen Morbidität und Mortalität verbunden ist.8, 9 Weitere Risikogruppen sind Patient:innen mit Bindegewebserkrankungen wie systemische Sklerose, HIV-Infektion oder Lebererkrankungen.4 Informieren Sie sich hier ausführlich zum Risiko von PAH bei EMAH und den weiteren Risikogruppen.

Überweisung von der hausärztlichen Praxis/Pneumologie mit Verdacht auf P(A)H – wie geht es weiter?

PAH kann die Ursache für unklare Dyspnoe sein, daher lohnt es sich, bei der Rechtherzechokardiografie auf Anzeichen für eine PAH zu achten.4 Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits Hinweise wie eine Rechtsachsenverschiebung im EKG, erhöhte NT-proBNP-Werte oder eine ineffiziente Atmung in der Spiroergometrie vorliegen.4, 5, 7 Hier erfahren Sie mehr zum möglichen Diagnosealgorithmus der PAH.

Wurde bereits ein EKG gemacht? Was ist dabei wichtig?

Liegt bei unspezifischen Symptomen wie Dyspnoe im EKG eine Rechtsachsenverschiebung vor, so ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer PAH relativ hoch.4 Erfahren Sie hier mehr zu den Hinweisen auf PAH im EGK.

Was zeigt sich in der Rechtsherzechokardiografie?

Anhand der trikuspidalen Regurgitationsgeschwindigkeit und weiterer Variablen lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer P(A)H in der Rechtsherzechokardiografie abschätzen.4 Hier finden Sie die Details zur Echokardiografie bei PAH.

Wann ist die Überweisung ins PH-Zentrum sinnvoll?

Lässt sich aus der Rechtherzechokardiografie ein Risiko für das Vorliegen einer P(A)H ableiten, so sollte dieser Verdacht anhand einer Rechtsherzkatheteruntersuchung in einem PH-Zentrum abgeklärt werden. Mehr Informationen dazu finden Sie zur Rechtsherzkatheteruntersuchung.

Allgemeinmedizinischer oder pneumologischer Bericht – was lässt sich daraus ableiten?

Häufig haben Sie die Gelegenheit, das „PAH-Puzzle“ zusammenzusetzen, da in der hausärztlichen Praxis und Pneumologie häufig nur einzelne Untersuchungen stattfinden, die keinen konkreten Verdacht auf PAH erlauben. Oft wurden in der Pneumologie schon häufige Erkrankungen wie Asthma oder COPD ausgeschlossen, sodass – falls auch häufige Herzerkrankungen ausgeschlossen wurden – seltenere Erkrankungen wie PAH die Ursache für Dyspnoe sein können.2 Liegen die Ergebnisse einer Spiroergometrie vor, so können Anzeichen wie eine ineffiziente Atmung oder ein steiler Anstieg der Herzfrequenz unter Belastung auf eine PAH hindeuten.7 Wurde bereits ein EKG oder eine Laboruntersuchung in der hausärztlichen Praxis veranlasst, so können sich hier vielleicht Anzeichen für eine Rechtsherzbelastung zeigen.4

PH-Zentrum

Das passiert in einem PH- Zentrum

Von Diagnose über Therapieplanung bis hin zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen – die Fachkolleg:innen in PH-Zentren unterstützen Sie und Ihre Patient:innen. Hier wird beispielsweise die Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt. Sie ist für die PAH-Diagnose unerlässlich.4 Nach einer P(A)H-Diagnose folgen im PH-Zentrum dann weitere Untersuchungen zur Ursache und Therapieplanung.

Was ist ein PH-Zentrum ?

In Deutschland gibt es mehrere PH-Schwerpunktklinien, sogenannte PH-Zentren, die sehr viel Erfahrung mit der Diagnose und der Behandlung der seltenen Erkrankung PAH haben. Die Fachkolleg:innen vor Ort führen die diagnostische Rechtsherzkatheteruntersuchung durch und stellen nach einer Diagnose die Patient:innen optimal auf die folgende Therapie ein. Bei einem Verdacht auf P(A)H sollten Patient:innen deshalb stets dorthin überwiesen werden.

Warum sollte bei Verdacht auf P(A)H die Überweisung ins PH-Zentrum erfolgen?

PAH ist eine seltene, aber behandelbare Erkrankung. Wichtig für die Prognose ist eine frühestmögliche Diagnose. Sie kann nur durch eine Rechtsherzkatheteruntersuchung erfolgen und diese sollte aufgrund der hohen Erfahrungswerte und der damit verbundenen niedrigen Mortalitäts- und Morbiditätsrate in einem Expert:innenzentrum durchgeführt werden.10 Nach der Diagnose können die Patient:innen im PH-Zentrum außerdem optimal auf die Therapie eingestellt und überwacht werden.

Wo ist das nächste PH-Zentrum?

Deutschlandweit gibt es über 35 PH-Zentren für die Versorgung ihrer P(A)H-Patient:innen. Hier finden Sie eine Liste der PH-Zentren in Deutschland, zusammengestellt vom Verein pulmonale hypertonie (ph) e.V.

Warum ist die Rechtsherzkatheteruntersuchung für die Diagnose essenziell?

Ohne Rechtsherzkatheteruntersuchung kann eine PAH nicht zweifelsfrei diagnostiziert werden.4 Nur mit dieser minimal-invasiven Methode kann der pulmonal arterielle Druck bestimmt werden. Die Rechtsherzkatheteruntersuchung sollte immer in einem PH-Zentrum durchgeführt werden. Bei einem Verdacht auf PAH sind im Vorfeld einfache Untersuchungen zu Abklärung wichtig. Bei unspezifischen Symptomen die Dyspnoe können eine Echokardiografie oder eine Spiroergometrie erste Hinweise auf eine PAH liefern. Die sichere Diagnose aber, und damit auch die nachfolgende Behandlung einer PAH, ist zwingend mit einer Rechtsherzkatheteruntersuchung verbunden.4 Hier finden Sie mehr zur Diagnose und zum empfohlenen Diagnosealgorithmus.

Was sollte ich den Patient:innen mit auf den Weg geben?

Für Ihre Patient:innen ist der Verdacht auf PAH beunruhigend und eine Diagnose ist lebensverändernd. Erklären Sie Ihren Patient:innen deshalb genau, was sie im PH-Zentrum erwartet, dass es beispielsweise normal ist, wenn dort Untersuchungen wiederholt werden. Und dass sich dort Expert:innen ihrer Symptome annehmen und die Diagnose wichtig ist, damit die Erkrankung adäquat behandelt werden kann. Wir haben für Sie und Ihre Patient:innen die wichtigsten Fragen und Informationen auf der Patient:innen-Website zusammengestellt.

Wie geht es nach der Diagnose PAH weiter?

Nach der PAH-Diagnose wird im PH-Zentrum zunächst die PAH-Ätiologie bestimmt und es werden mögliche Ursachen für die Erkrankungen geprüft. Eine anschließende Behandlung wird dann individuell auf die Patient:innen abgestimmt. Die regelmäßigen Follow-up-Untersuchungen im PH-Zentrum sind wichtig und Teil der optimalen Versorgung der PAH-Patient:innen.4

Wie oft sollte ich PAH-Patient:innen nach der Diagnose ins PH-Zentrum schicken?

PAH-Patient:innen sollten zur regelmäßigen Kontrolle alle 3 bis 6 Monate im PH-Zentrum vorstellig werden. Therapieziel ist immer der Erhalt oder das Erreichen eines niedrigen Risikostatus bezogen auf die 1-Jahres-Mortalität.4 Sie als lokale Behandler:innen sind die erste Anlaufstelle für Ihre PAH-Patient:innen und Sie sollten sie daher auch bei einer Verschlechterung der Symptome umgehend ins PH-Zentrum schicken. Dort wird nach Möglichkeit die Therapie angepasst.

Roadmap: P(A)H immer im Blick

Die Abbildung zeigt Ihnen im Überblick, auf welche „Red Flags“ man achten sollte und wann eine Überweisung zu den verschiedenen Fachbereichen sinnvoll sein kann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Hier finden Sie interessante aktuelle Fachbeiträge zu unterschiedlichen Themen.

Prof. Ralf Ewert, PD Dr. Hans Klose und Prof. Dr. Dirk Skowasch tauschen sich zum Thema pulmonal arterielle Hypertonie aus.

Zur Behandlung der PAH stehen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung, die in Kombination oder sequenziell eingesetzt werden können.

Quellen

- Armstrong I et al. BMC Pulm Med 2019; 19(1): 67.

- Frost A et al. Eur Respri J 2019; 53(1): 1801904.

- Kjellström B et al. ERJ Open Res 2019; 5(3): 0075–2019.

- Humbert M et al. Eur Heart J 2022; 43(38): 3618–3731.

- Kovacs G et al. PLoS One 2016; 11(12): e0168706.

- Hoeper MM et al. Eur Respir Rev 2014; 23(134): 405–457.

- Grünig E et al. Dtsch Med Wochenschr 2010; 135: S67–S77.

- Neidenbach R et al. Z Herz- Thorax- Gefäßchir 2017; 31(4): 228–240.

- Manes A et al. Eur Heart J 2014; 35(11): 716–724.

- Rosenkranz S et al. Dtsch Med Wochenschr 2011; 136: 2601–2620.

Zuletzt geändert am: 11.06.2025

Unser Angebot erfüllt die afgis-Transparenzkriterien.

Die afgis-Zertifizierung steht für hochwertige Gesundheitsinformationen im Internet. Die Prüfung durch insgesamt zehn umfangreiche Kriterien bestätigt, dass die J&J Medical Cloud den medizinischen Fachkreis über gesundheitsrelevante Themen in seriöser, aktueller und qualitätsgesicherter Weise informiert.

EM-148885