Diagnose der P(A)H

Wissenswertes zur Diagnose der Erkrankung

P(A)H möglichst früh diagnostizieren

Unspezifische Symptome, wie Dyspnoe, und ein häufig auf den ersten Blick nicht eindeutig abgrenzbares Krankheitsbild können die Diagnose der pulmonalen Hypertonie (PH) und auch pulmonal arteriellen Hypertonie (Lungenhochdruck, kurz auch: PAH) verzögern.1 Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche ist daher wichtig, um die seltene Erkrankung möglichst frühzeitig zu diagnostizieren.

Wer erkrankt an P(A)H?

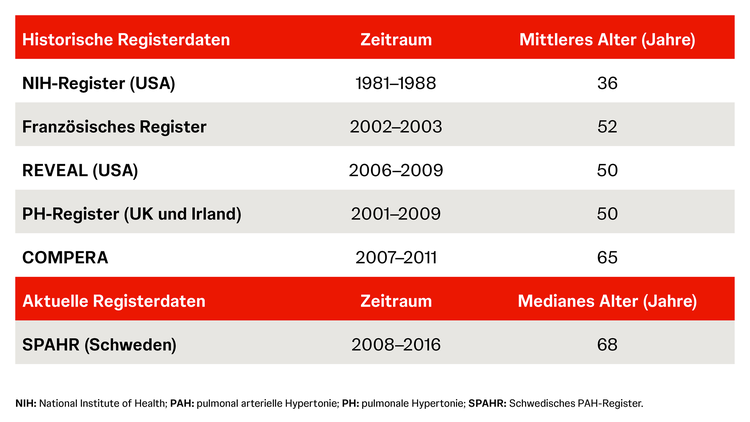

Prinzipiell kann PAH jeden treffen, obwohl bestimmte Risikogruppen, wie z. B. Patient:innen mit systemischer Sklerose oder Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, häufiger von der Lungenerkrankung betroffen sind.1 Registerdaten der letzten Jahrzehnte zeigen außerdem einen kontinuierlich höheren Anteil von Patient:innen, während sich das durchschnittliche Alter bei Diagnose einer idiopathischen PAH erhöht hat. Laut aktuellen Daten aus dem SPAHR-Register ist die:der klassische PAH-Patient:in heute im Median 68 Jahre alt.2 Wie die Auswertung von Registerdaten aus Großbritannien und Irland zeigte, ist dies auch häufig mit einer größeren Anzahl an Komorbiditäten verbunden.3

Update ESC/ERS-Leitlinie 2022: Wie kann P(A)H frühzeitig diagnostiziert werden?

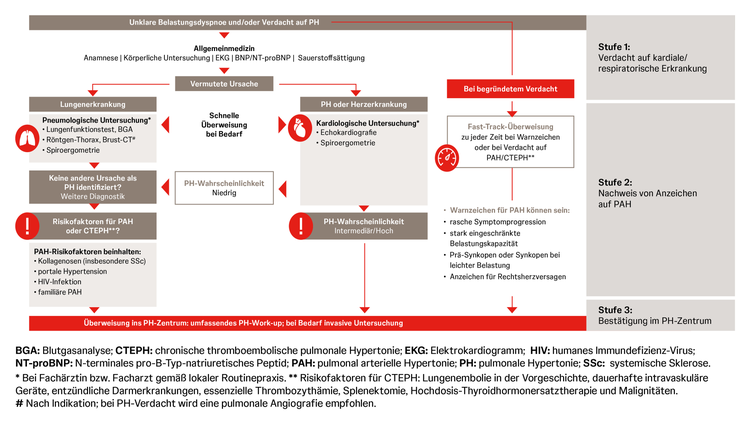

Ein möglicher Diagnosealgorithmus für pulmonale Hypertonie (PH) und pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) leitet sich aus den Leitlinien-Empfehlungen der European Society of Cardiology/European Respiratory Society (ESC/ERS) ab. Dieser umfasst 3 Stufen:1

Stufe 1: Verdacht auf kardiale/respiratorische Erkrankung

Erste unspezifische Symptome wie Dyspnoe fallen häufig erstmalig im internistischen Bereich auf. Eine initiale Untersuchung sollte eine gründliche Anamnese, eine körperliche Untersuchung (inklusive Blutdruck, Herzindex und Pulsoxymetrie), Bestimmung von BNP/NT-proBNP (B-Typ-natriuretisches Peptid/N-terminales pro-B-Typ-natriuretisches Peptid) und ein Ruhe-EKG umfassen. Wenn die Diagnostik auf eine kardiale oder respiratorische Ursache hinweist, sollte dies weiter untersucht werden (siehe Stufe 2).1

Stufe 2: Nachweis von Anzeichen auf P(A)H

Die zweite Stufe umfasst klassische, nicht invasive Untersuchungen der Lunge und des Herzens. Die Echokardiografie nimmt bei diesen Untersuchungen einen wichtigen Stellenwert ein, weil anhand dieser die Wahrscheinlichkeit für eine P(A)H und damit die Notwendigkeit einer Überweisung ins PH-Zentrum eingeschätzt werden kann.1

Stufe 3: Bestätigung im PH-Zentrum

Patient:innen sollten ins PH-Zentrum überwiesen werden, wenn eine mittlere oder hohe Wahrscheinlichkeit für P(A)H in der Echokardiografie nachgewiesen wurde, wenn Risikofaktoren (z. B. Vorerkrankungen wie systemische Sklerose oder angeborene Herzfehler) vorliegen oder wenn in der Anamnese eine Embolie aufgefallen ist. Es sollte eine invasive Rechtsherzkatheteruntersuchung zur Bestätigung der PH erfolgen und ein umfangreiches PH-Workup (Ursache und klinische Klassifikation der PH).1

Achtung Warnzeichen: Wann ist eine sofortige Überweisung ins PH-Zentrum empfehlenswert?

Warnzeichen für P(A)H sollten zu jeder Zeit beachtet werden, weil sie mit einer schlechten Prognose assoziiert sind und eine umgehende Intervention erfordern:1

- Rasche Symptomprogression (WHO-Funktionsklasse III/IV)

- Stark eingeschränkte Belastungskapazität

- Prä-Synkopen oder Synkopen bei leichter Belastung

- Anzeichen für Rechtsherzversagen

- Anzeichen für einen niedrigen CO-Status

- Schlecht tolerierte Arrhythmien

- Hypotonie oder Tachykardie

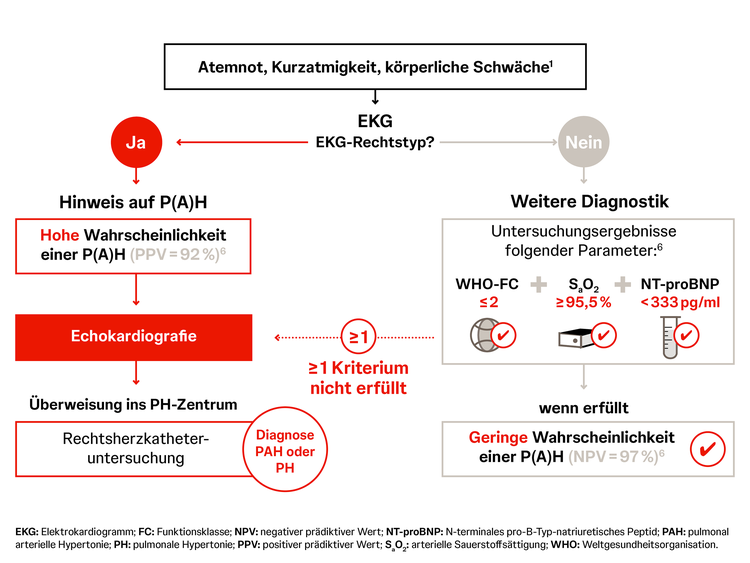

Übersicht: möglicher Diagnosealgorithmus bei P(A)H

Ohne Umwege zur Diagnose P(A)H

Einfache Diagnostik kann den Weg zur Diagnose entscheidend verkürzen. Erste Hinweise liefern dabei ein Elektrokardiogramm (EKG), Laborwerte wie der NT-proBNP-Wert, bildgebende Diagnostik und Lungenfunktion/Spiroergometrie. Im Verdachtsfall sollte eine echokardiografische Untersuchung erfolgen und – sofern sich der Verdacht bestätigt – eine Rechtsherzkatheteruntersuchung in einem PH-Zentrum.1

EKG

EKG

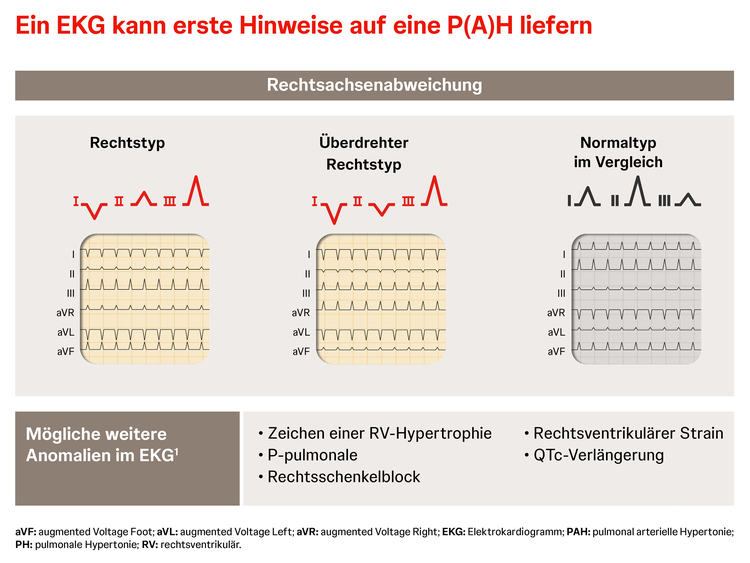

Was sind Anzeichen für P(A)H im EKG?

Eine EKG-Anomalie, der bei der P(A)H-Diagnose eine besondere Bedeutung zukommt, ist die Rechtsachsenabweichung. Wird diese nachgewiesen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie (PH) oder auch pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH). Neben einer Rechtsachsenverschiebung können sich auch weitere Zeichen einer Rechtsherzbelastung im EKG zeigen, dazu gehören:1

- Anzeichen einer rechtsventrikulären Hypertrophie

- P-pulmonale

- Rechtsschenkelblock

- Rechtsventrikulärer Strain

- QTc-Verlängerung

Mit einfacher Diagnostik zu ersten Hinweisen auf PAH

Mit einfacher Diagnostik, wie dem EKG, kann der Weg zur Diagnose entscheidend verkürzt werden – dabei kann ein einfacher Algorithmus helfen. Liegt bei Symptomen wie Atemnot, Kurzatmigkeit, Schwäche und Synkopen ein EKG-Rechtstyp vor, ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer P(A)H relativ hoch und eine Echokardiografie kann weiteren Aufschluss liefern.1, 6 Liegt kein EKG-Rechtstyp vor, so schließt das eine P(A)H nicht zwangsläufig aus.1 In diesem Fall sind weitere diagnostische Parameter wie beispielsweise die Bestimmung des NT-proBNP-Wertes (N-terminales pro-B-Typ-natriuretisches Peptid) notwendig, um das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer PAH weiter einschätzen zu können.6

Ein normales EKG schließt PAH nicht aus

Ein EKG kann zwar erste Hinweise auf eine P(A)H liefern, ein normaler Befund schließt eine P(A)H jedoch nicht aus.1 Das EKG sollte daher nicht als einziger Parameter für die Diagnose der PAH ausgewertet werden.

Laborwerte

Laborwerte

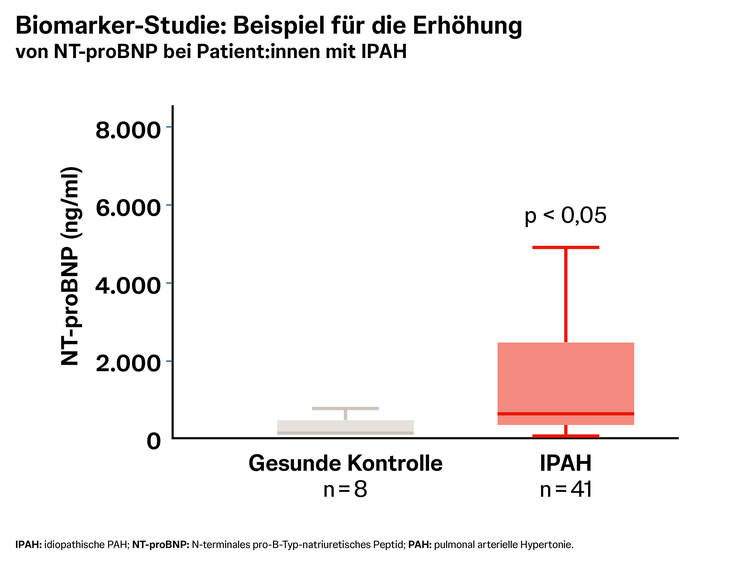

Welche Laborwerte können ein Hinweis auf P(A)H sein?

Bisher hat sich vor allem der BNP-/NT-proBNP-Wert (B-Typ-natriuretisches Peptid/N-terminales pro-B-Typ-natriuretisches Peptid) als wichtiger Prädiktor für das Vorliegen einer pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH) erwiesen.1 Die Werte sind zwar nicht spezifisch für PAH, aber als Marker für myokardialen Stress ist der NT-proBNP-Wert aufgrund der Beteiligung des Herzens häufig auch bei PAH über die Normschwelle von 125 ng/l erhöht.1, 7

Eine Blutuntersuchung reicht zum Nachweis von PAH nicht aus

Eine Blutuntersuchung kann aber – wie z. B. anhand eines erhöhten NT-proBNP-Werts – auf eine PAH hinweisen und außerdem bei der Differenzierung unterschiedlicher PH-Formen hilfreich sein. Weiterhin erlaubt sie Rückschlüsse darauf, wie stark die Endorgane betroffen sind. Ein Screening auf Kollagenosen (antinukleare Antikörper) und das humane Immundefizienz-Virus sind sinnvoll, um mögliche Grunderkrankungen auszuschließen.1

Echokardiografie

Echokardiografie

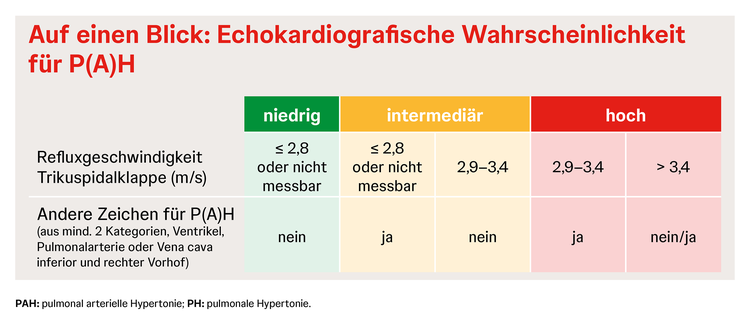

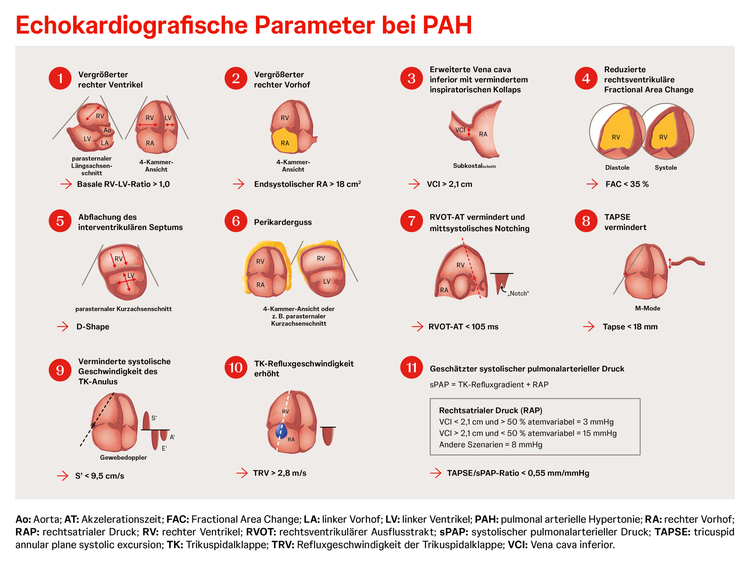

Was sind echokardiografische Anzeichen für eine P(A)H?

Die transthorakale Echokardiografie zur Untersuchung des Herzens ist die wichtigste nicht invasive Methode bei der Diagnose einer pulmonalen Hypertonie oder pulmonal arteriellen Hypertonie (P(A)H) und sollte bei Verdacht auf eine P(A)H stets durchgeführt werden.1

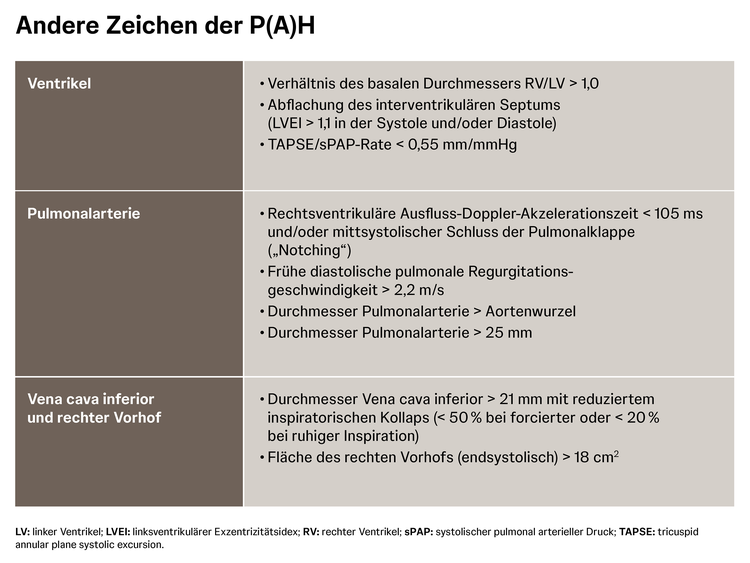

Anhand der trikuspidalen Regurgitationsgeschwindigkeit und weiterer Variablen lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer P(A)H abschätzen. Auf diese Art und Weise kann anhand der Echokardiografie oft entschieden werden, ob eine Überweisung ins PH-Zentrum für eine Rechtsherzkatheteruntersuchung notwendig ist. Einzelne Echokardiografie-Parameter sind in der Regel nicht geeignet, um eine verlässliche Aussage über den PH-Status oder eine zugrunde liegende Erkrankung zu treffen.1

Echokardiografische Parameter bei P(A)H1

Die verschiedenen Parameter in der Echokardiografie geben Hinweise auf die Morphologie des rechten und linken Herzens, die Funktion von rechtem und linkem Ventrikel sowie Klappenabnormalitäten und erlauben die Abschätzung von hämodynamischen Parametern.1

Anzeichen für P(A)H in der Echokardiografie im Überblick:

Hier können Sie unseren Echokardiografie-Bogen im praktischen DIN-A4-Format herunterladen.

Lungenfunktion/Blutgasuntersuchung/Spiroergometrie

Lungenfunktion/Blutgasuntersuchung/Spiroergometrie

Was sind pulmonale Anzeichen für eine P(A)H?

Da die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) eine Erkrankung der Lungengefäße ist, ist die Lungenfunktion häufig normal oder nur leicht restriktiv und/oder obstruktiv eingeschränkt. Die Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität (DLCO) kann ebenfalls normal sein, ist aber häufig vermindert (eine DLCO < 45 % vom Soll ist mit einer schlechten Prognose assoziiert).1

Ein Lungenfunktionstest sollte daher zumindest die totale Lungenkapazität und die Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität umfassen. Dabei sollte stets bedacht werden, dass ein normaler Lungenfunktionstest die Krankheit nicht ausschließt.1

Mögliche Anzeichen für eine PAH in der Blutgasanalyse

Auch bei der arteriellen Blutgasanalyse schließen normale Werte eine PAH nicht aus. Der arterielle Sauerstoffpartialdruck (PaO2) ist in der Regel normal oder zeigt eine leichte bis moderate Hypoxämie, während der arterielle Kohlendioxidpartialdruck (PaCO2) meistens erniedrigt ist.1

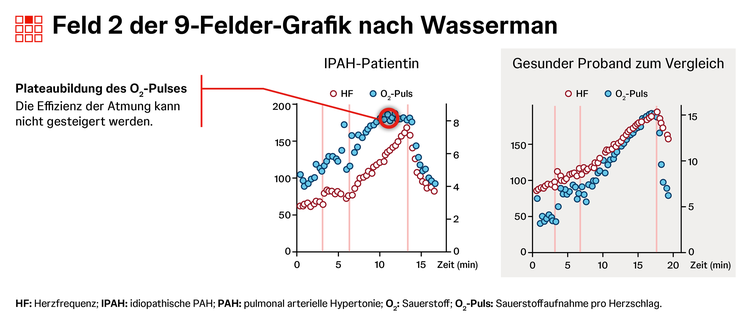

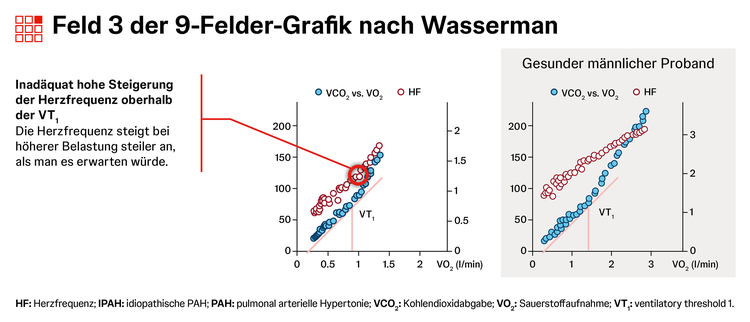

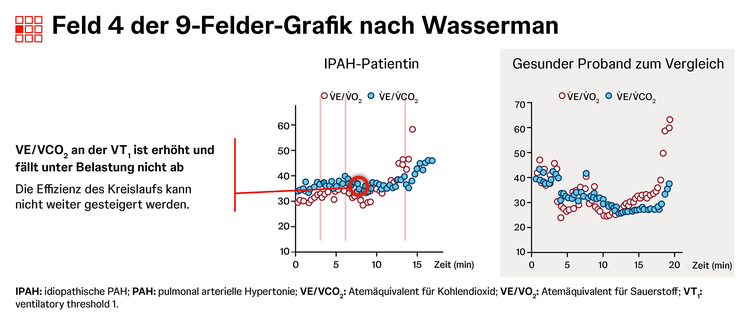

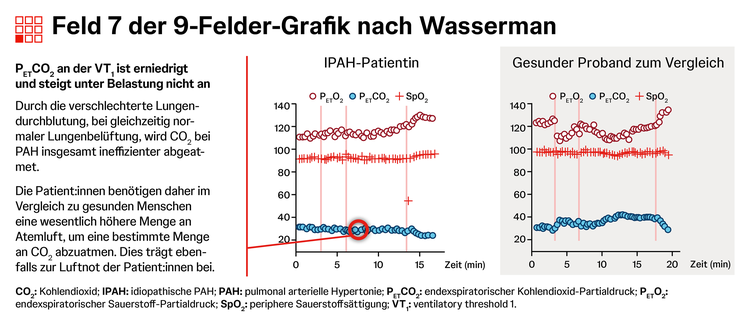

Eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit in der Spiroergometrie kann auf PAH hindeuten

Die Spiroergometrie zeigt bei PAH oft ein typisches Muster für Belastungsintoleranz aus niedrigem PETCO2, erhöhtem VE/VCO2, erniedrigtem O2-Puls und erniedrigter maximaler O2-Aufnahme.1

Bildgebung

Bildgebung

Welche P(A)H-Anzeichen finden sich in der bildgebenden Diagnostik?

Röntgen-Thorax

Bei den meisten PH-Patient:innen zeigt das Röntgenbild Anomalien. Diese umfassen vergrößerte Lungengefäße (erweiterte zentrale Pulmonalarterie), den Verlust der peripheren Blutgefäße und eventuell die Vergrößerung des rechten Atriums und Ventrikels. Insgesamt muss das Ausmaß der Anomalie allerdings nicht mit dem Schweregrad der P(A)H korrelieren und ein normaler Befund muss eine P(A)H auch nicht unbedingt ausschließen.1

Computertomografie

Eine Computertomografie (CT) kann verschiedene Anzeichen für P(A)H zeigen, z. B. erweiterte Pulmonalarterien, eine Pulmonalarterien/Aorta-Rate von > 0,9 und vergrößerte rechte Herzkammern. Die Kombination aus erweiterter Pulmonalarterie (Durchmesser ≥ 30 mm), Wanddicke des rechtsventrikulären Ausflusstrakts (RVOT-Wanddicke) ≥ 6 mm und einer Septumabweichung von ≥ 140° (oder ein Verhältnis von rechtem zu linkem Ventrikel [RV/LV-Ratio] von ≥ 1) ist hoch prädiktiv für P(A)H.1

Kardiale Magnetresonanztomografie

Eine Magnetresonanztomografie (MRT) dient zur Bestimmung der Größe von Atrien und Ventrikeln, Morphologie und Funktion. Weiterhin kann der myokardiale Strain und der Blutfluss in den Pulmonalarterien, der Aorta und Vena cava gemessen werden. Dies kann Hinweise auf vaskuläre, kardiale, parenchymale oder mediastinale Anomalien geben. Diese umfassen z. B. Vergrößerungen der Lungengefäße (Lungenarterie) oder des rechten Ventrikels.1

V/Q-Scan

Ein Ventilations-/Perfusions-Szintigraphie-Scan (V/Q-Scan) sollte bei bestehender PH als Teil der initialen Diagnostik der Lunge erfolgen, um eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) auszuschließen.1

Rechtsherzkatheter

Rechtsherzkatheter

Wann sollte eine Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt werden?

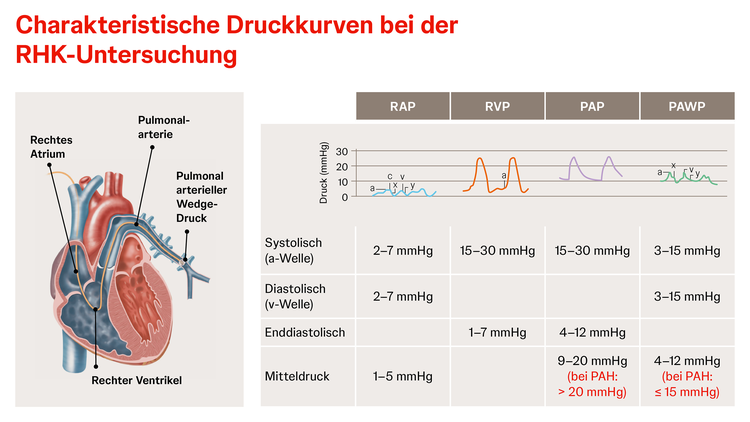

Die Rechtsherzkatheteruntersuchung sichert die Diagnose ab

Bei einer Rechtsherzkatheteruntersuchung (RHK-Untersuchung) wird der Rechtsherzkatheter über den rechten Vorhof und Ventrikel direkt in die Lungenarterie eingeführt, sodass verschiedene Parameter direkt im Herzen und in der Lungenarterie gemessen werden können. Der Rechtsherzkatheter ist daher auch die einzige Möglichkeit, mit der ein erhöhter Blutdruck in der Lungenarterie direkt gemessen werden kann und dient als Goldstandard bei der Diagnose der pulmonalen Hypertonie (PH) bzw. der pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH). Eine RHK-Untersuchung sollte durchgeführt werden, wenn aufgrund der echokardiografischen Untersuchung der Verdacht auf P(A)H besteht und um die Diagnose zu bestätigen sowie die PH zu klassifizieren (prä- vs. postkapilläre PH bzw. Einteilung in Gruppe 1–5).10

Welche Parameter sollten bestimmt werden?

Folgende Parameter sollten im Rahmen der RHK-Untersuchung erhoben bzw. errechnet werden:10

- Pulmonal arterieller Druck (PAP)

- Pulmonal arterieller Wedge-Druck (PAWP)

- Rechtsventrikulärer Druck (RVP)

- Rechtsatrialer Druck (RAP)

- Transpulmonaler Druckgradient (TPG)

- Oxymetrie: Sauerstoffsättigung (systemisch arteriell, pulmonal arteriell, Vena cava superior)

- Herzzeitvolumen (HZV)

Wann liegt eine P(A)H vor?

Eine PH ist durch einen mittleren pulmonal arteriellen Druck (mPAP) von > 20 mmHg definiert. Eine PAH liegt bei präkapillärer PH (mPAP > 20 mmHg + PAWP ≤ 15 mmHg) und einem PVR > 2 Wood-Einheiten vor, wenn andere Gründe für eine präkapilläre PH ausgeschlossen werden können, z. B. CTEPH oder PH assoziiert mit Lungenerkrankungen (klinische Gruppen 3 und 4).1

Da die RHK-Untersuchung eine invasive Methode ist, empfehlen die Leitlinien, diese in einem erfahrenen PH-Zentrum durchzuführen.1

Hämodynamische Definitionen der PH (gemessen mittels Rechtsherzkatheter)1

Definition | Hämodynamische Charakteristika |

|---|---|

Definition PH | Hämodynamische Charakteristika mPAP > 20 mmHg |

Definition Präkapilläre PH | Hämodynamische Charakteristika mPAP > 20 mmHg PAWP ≤ 15 mmHg PVR > 2 Wood-Einheiten |

Definition Isolierte postkapilläre PH | Hämodynamische Charakteristika mPAP > 20 mmHg PAWP > 15 mmHg PVR ≤ 2 Wood-Einheiten |

Definition Kombinierte post- und präkapilläre PH | Hämodynamische Charakteristika mPAP > 20 mmHg PAWP > 15 mmHg PVR > 2 Wood-Einheiten |

Definition Belastungs-PH | Hämodynamische Charakteristika mPAP/CO-Slope zwischen Ruhe und Belastung > 3 mmHg/l/min |

CO: Herzzeitvolumen (cardiac output); mPAP: mittlerer pulmonal arterieller Druck; PAWP: pulmonal arterieller Wedge-Druck; PH: pulmonale Hypertonie; PVR: pulmonal vaskulärer Widerstand

P(A)H-Diagnostik auf einen Blick

Sie wünschen sich alle relevanten Informationen zur P(A)H-Diagnose übersichtlich aufbereitet sowie Antworten auf fachbereichsspezifische Fragen? Hier können Sie sich unsere Diagnostik-Broschüre herunterladen oder bestellen.

Wann an PAH als Differenzialdiagnose denken?

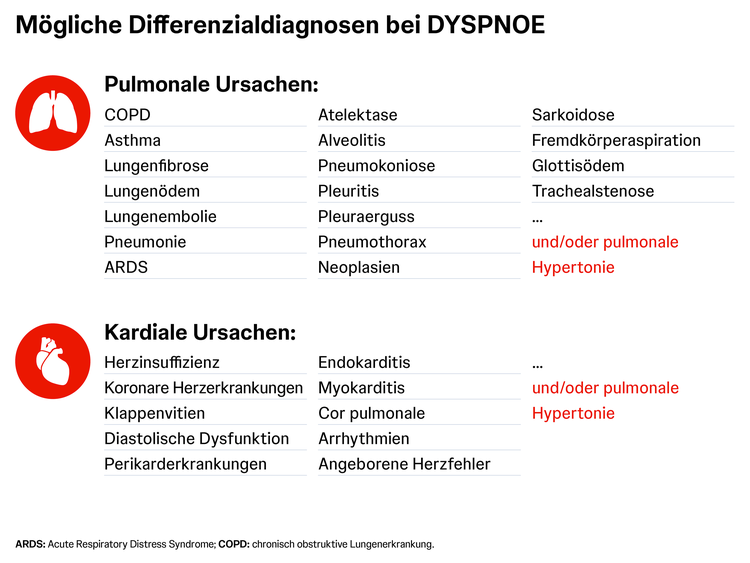

Pulmonale Hypertonie (PH) und pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) betreffen sowohl das Herz als auch die Lunge.

Zunehmende Belastungsdyspnoe gilt als Leitsymptom bei beiden Formen der Krankheit.1 Da Dyspnoe ein sehr unspezifisches Symptom ist, kann sie aber auch auf unterschiedliche andere pulmonale und kardiale Ursachen oder Grunderkrankungen hindeuten. Häufige Differenzialdiagnosen sind dabei Asthma, COPD oder koronare Herzkrankheiten. Obwohl diese Krankheitsbilder häufiger vorkommen, lohnt es sich, bei Dyspnoe auch an P(A)H zu denken. Denn P(A)H ist zwar seltener, aber behandelbar und eine frühe Diagnose und ein früher Therapiestart können die Prognose bei P(A)H verbessern.

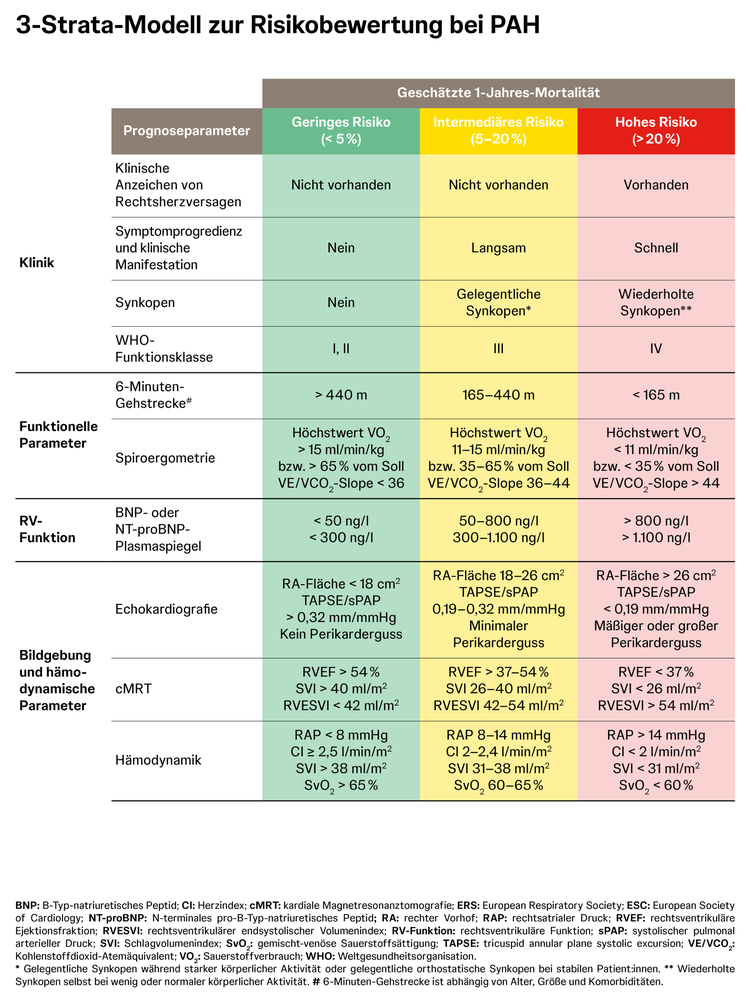

Wie kann die Prognose bei Diagnose einer PAH abgeschätzt werden?

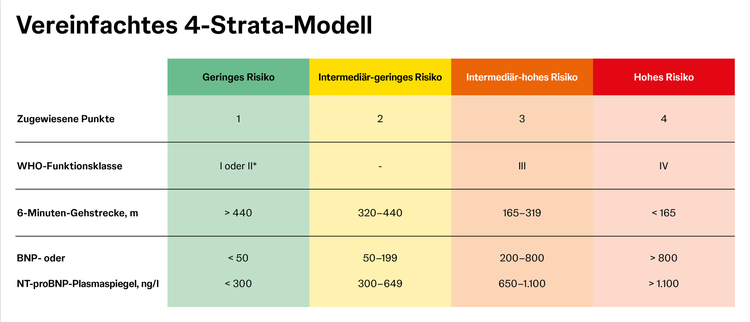

Ein wichtiger Bestandteil bei der Diagnose einer pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH) ist die Risikostratifizierung der Patient:innen zur Abschätzung des Risikos (geschätzte 1-Jahres-Mortalität). Die Risikostratifizierung erfolgt anhand verschiedener Parameter, wie WHO-Funktionsklasse, 6-Minuten-Gehstrecke, BNP-/NT-proBNP-Wert, Auftreten von Synkopen sowie weiteren Parametern aus Bildgebung und Hämodynamik, von denen die meisten auch eine Rolle bei der initialen Diagnostik der PAH spielen.1

Risikostratifizierung bei PAH

Initial sollte die Risikostratifizierung anhand eines umfangreichen 3-Strata-Modells erfolgen. Dazu gehören unter anderem die BNP-/NT-proBNP-Plasmaspiegel, die Spiroergometrie, die Echokardiografie und die Hämodynamik. Da keiner der Parameter für sich allein in Bezug auf die Prognose aussagekräftig ist, sollte stets ein multidimensionaler Ansatz aus möglichst vielen Parametern bei der Risikostratifizierung verfolgt werden.

Zur Überwachung der Therapie im Verlauf kann ein vereinfachtes 4-Strata-Modell (anhand der Parameter WHO-Funktionsklasse, 6-Minuten-Gehstrecke und BNP/NT-proBNP) genutzt werden.1

Risikostratifizierung in der PAH

Laden Sie sich die Tabellen zum 3-Strata- und 4-Strata-Model der Risikoabschätzung hier herunter.

Das könnte Sie auch interessieren:

Hier finden Sie interessante aktuelle Fachbeiträge zu unterschiedlichen Themen.

Prof. Ralf Ewert, PD Dr. Hans Klose und Prof. Dr. Dirk Skowasch tauschen sich zum Thema pulmonal arterielle Hypertonie aus.

Sie fragen sich, welcher Fachbereich in der PAH welche Aufgaben übernimmt? Hier erhalten Sie die Informationen, die für sie relevant sind, auf einen Blick.

Quellen

Humbert M et al. Eur Heart J 2022; 43(38): 3618–3731.

Kjellström B et al. ERJ Open Res 2019; 5(3): 00075–2019.

Hoeper MM et al. Eur Respir Rev 2014; 23(134): 450–457.

Trappe HJ, Schuster HP. EKG-Kurs für Isabel. Thieme-Verlag; 7. überarbeitete Auflage 2017.

DocCheck Flexikon: Lagetypen-Trainer. Erhältlich unter: https://flexikon.doccheck.com/de/Lagetypen-Trainer (letzter Zugriff: 10.04.2025).

Kovacs G et al. PLoS ONE 2016; 11(12): e0168706.

Ponikowski P et al. Eur Heart J 2016; 37(27): 2129–2200.

Calvier L et al. Heart 2016; 102(5): 390–396.

OA Dr. D. Dumitrescu, Herz- und Diabeteszentrum NRW, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum.

Rosenkranz S et al. Dtsch Med Wochenschr 2011; 136: 2601–2620.

Zuletzt geändert am: 11.06.2025

Unser Angebot erfüllt die afgis-Transparenzkriterien.

Die afgis-Zertifizierung steht für hochwertige Gesundheitsinformationen im Internet. Die Prüfung durch insgesamt zehn umfangreiche Kriterien bestätigt, dass die J&J Medical Cloud den medizinischen Fachkreis über gesundheitsrelevante Themen in seriöser, aktueller und qualitätsgesicherter Weise informiert.

EM-148885